サブスクビジネス完全攻略 第1回~『アープがさぁ...』『チャーンがさぁ...』にもう困らない完全ガイド

なぜサブスクリプションモデルが世界を変えているのか、でもAI台頭でSaaSは終わってしまうの?

こんにちは!

Qualitegコンサルティングです!

新規事業戦略コンサルタントとして日々クライアントと向き合う中で、ここ最近特に増えているのがSaaSビジネスに関する相談です。興味深いのは、その背景にある動機の多様性です。純粋に収益モデルを改善したい企業もあれば、

「SaaS化を通じて、うちもデジタルネイティブ企業として見られたい」

という願望を持つ伝統的な大企業も少なくありません。

SaaSという言葉が日本のビジネスシーンに本格的に浸透し始めたのは2010年代前半。それから約15年が経ち、今やSaaSは「先進的な企業の証」のように扱われています。

まず SaaSは「サーズ」と読みます。

(「サース」でも間違ではありません、どっちもアリです)

ほかにも、

MRR、ARR、アープ、チャーンレート、NRR、Rule of 40……

こうした横文字が飛び交う経営会議に、戸惑いながらも「乗り遅れてはいけない」と焦る新規事業担当者の姿をよく目にします。

しかし一方で、2024年以降のAIエージェントの急速な進化は、新たな問いを投げかけています。AIが自律的にタスクを実行し、必要に応じて機能を生成する時代に、月額固定料金で機能を「借りる」というSaaSモデル自体が、もしかしたら過渡期のものかもしれない——そんな可能性も無視できません。

そこで今回から5回にわたるシリーズで、SaaSビジネスを徹底的に解説していきます。まずはSaaSというビジネスモデルの本質と、飛び交う専門用語たちの関係性を整理することから始め、顧客獲得戦略、成長のメカニズム、投資家が見ている指標と続き、最終回では「AI時代にSaaSは終わるのか?」という根本的な問いに向き合います。

横文字の専門用語も、現場で使える形で噛み砕いてお伝えします。AIエージェントが当たり前になる時代だからこそ、今SaaSを理解しておく意味がある——そう私は考えています。それでは、サブスクリプションビジネスの深い世界へ、一緒に潜っていきましょう。

生活に溶け込むSaaS

まず私たちの生活を振り返ってみましょう。

Netflix、Spotify、Amazon Prime、Microsoft 365、Adobe Creative Cloud——気がつけば、私たちの日常は数多くのサブスクリプションサービスに囲まれています。かつては「所有」することが当たり前だったものが、

今では「一定期間だけ利用」する時代に変わりました。

この変化は消費者だけでなく、企業にとっても革命的でした。

一度商品を売って終わりではなく、顧客と継続的な関係を築き、毎月安定した収益を得られる。まるで、井戸を掘るのではなく、水道を引くようなビジネスモデルです。

しかし、多くの企業がサブスクリプションモデルに挑戦して失敗しています。

「顧客は増えているのに赤字が膨らむ」

「解約が止まらない」

「いつ黒字化するのか見えない」

これらの悩みの根本原因は、

サブスクリプションビジネス特有の仕組みと指標を理解していないことにあります。

このブログでは、サブスクリプションビジネスを始める前に知っておくべきすべての知識を、初心者でも理解できるように、一つひとつ丁寧に解説していきます。専門用語も噛み砕いて説明するので、安心して読み進めてください。

第1章:サブスクリプションビジネスの本質を理解する

そもそもサブスクリプションとは何か

そもそもサブスクリプションとは何か

サブスクリプション(Subscription)を日本語に訳すと「定期購読」や「会費制」という意味になります。もともとは新聞や雑誌の定期購読を指す言葉でしたが、現在では「定期的に料金を支払うことで、継続的にサービスを利用できるビジネスモデル」全般を指すようになりました。

このビジネスモデルをソフトウェア業界に革命的に持ち込んだのが、1999年創業のSalesforceです。創業者のマーク・ベニオフ氏は、Oracle出身のエンジニアでした。Oracleでは巨額のライセンス料と複雑な導入プロセスが当たり前でしたが、彼はそこに大きな矛盾を感じていました。「なぜ中小企業は、大企業と同じような優れたソフトウェアを使えないのか?」——この疑問が、SaaS革命の出発点となります。

ベニオフ氏は「No Software」というスローガンを掲げ、当時主流だった「パッケージソフトを数十万円で購入し、自社サーバーにインストールする」という常識を覆しました。ブラウザさえあれば月額料金でCRMソフトを使える世界を実現しました。

これがSaaS(Software as a Service)の始まりであり、現在のサブスクリプションエコノミーの原点となりました。

ちなみに当社もSalesForceのお世話になっています

さて、従来の「売り切り型」ビジネスとの違いを、具体例で考えてみましょう。テレビを10万円で購入する場合、支払いは最初の1回だけで、壊れるまで使い続けられます。メーカーとの関係は購入時点でほぼ終了し、メーカーの収益も販売時点で確定します。

一方、Netflixのようなサブスクリプション型では、月額990円を毎月支払い続け、解約するまでサービスを利用できます。常に最新のコンテンツが追加され、サービス提供者との関係が継続します。

この違いは一見シンプルですが、ビジネスの構造に革命的な変化をもたらします。売り切り型では「いかに多く売るか」が重要でしたが、サブスクリプション型では「いかに長く使い続けてもらうか」が重要になります。Salesforceが証明したこのモデルは、その後Adobe、Microsoft、そして今では世界中の企業が採用する標準的なビジネスモデルとなりました。

なぜ企業はサブスクリプションモデルを選ぶのか

企業がサブスクリプションモデルを採用する理由は複数あります。まず、収益の予測可能性が格段に向上します。1万人の会員がいて月額1,000円なら、翌月も約1,000万円の収益が見込めます。売り切り型では「今月は売れるか売れないか」が読めませんが、サブスクリプションなら資金計画が立てやすく、投資判断も的確にできるようになります。

また、顧客との継続的な関係構築が可能になります。一度売って終わりではなく、継続的にサービスを改善し、顧客満足度を高める機会があります。顧客のフィードバックを受けて、サービスをどんどん良くしくことができますよね。

これは売り切り型では難しかった、画期的な変化だったんです。

投資家の視点から見ても、サブスクリプションモデルは魅力的です。予測可能で安定した収益を持つ企業は高く評価されます。同じ年商10億円でも、売り切り型企業より、サブスクリプション企業の方が企業価値(バリュエーション)が3倍から5倍高くなることも珍しくありません。

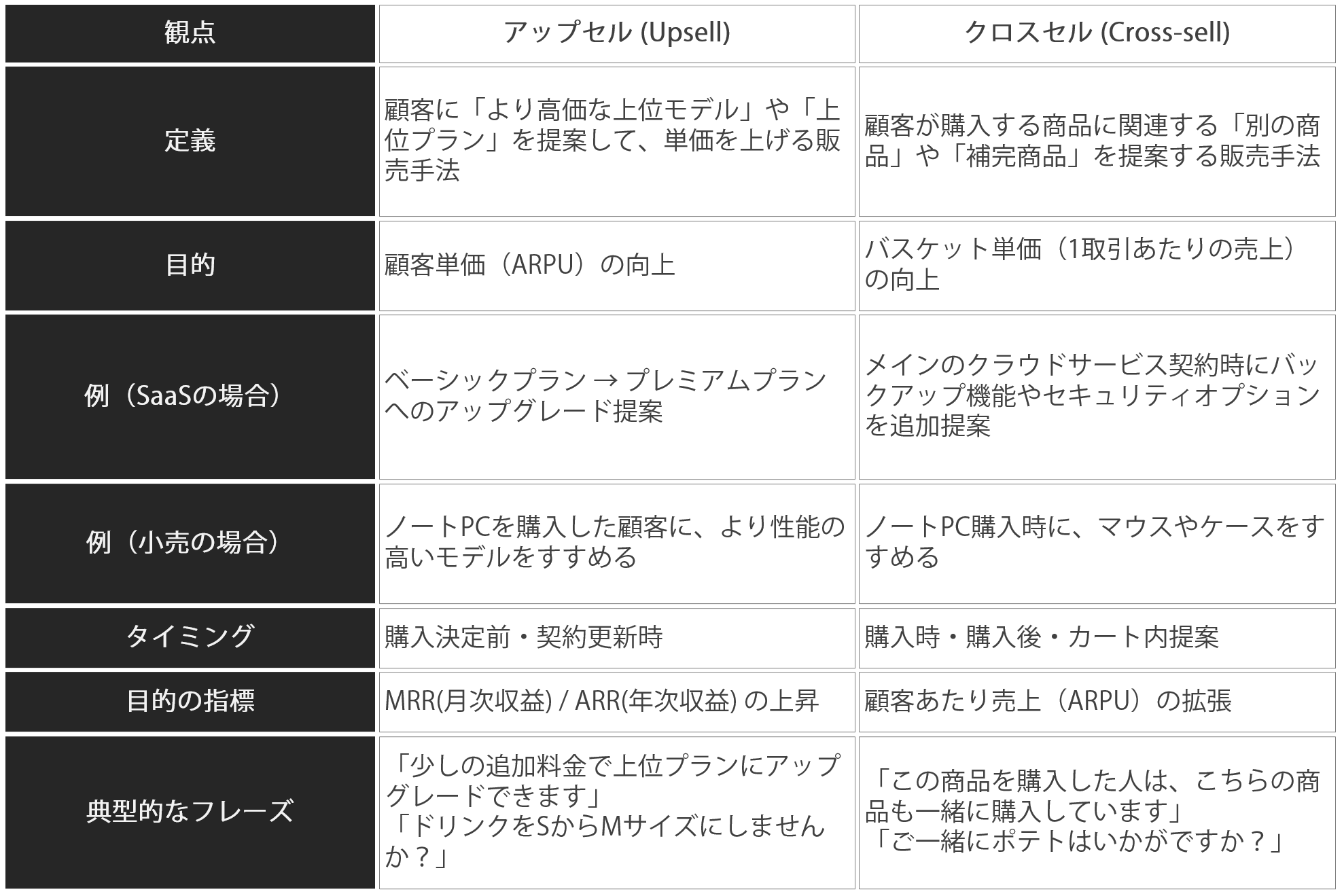

さらに、既存顧客に対するアップセルやクロスセルの機会が豊富にあります。

アップセルとは、顧客により上位のプランに移行してもらうことです。例えば、Zoomの無料プランユーザーが、40分の時間制限を解除するために有料プランに移行したり、ベーシックプランのユーザーが、録画機能やウェビナー機能を使うためにビジネスプランにアップグレードするケースです。

一方、クロスセルは関連する別のサービスを追加で購入してもらうことを指します。例えば、Microsoft 365のWordやExcelを使っている顧客に、TeamsやOneDriveの追加ストレージを販売するような場合です。

新規顧客を獲得するコストは既存顧客に追加販売するコストの5倍から10倍かかると言われています。サブスクリプションモデルでは、既存顧客との関係が続いているため、こうしたアップセルやクロスセルを自然なタイミングで提案しやすくなります。「最近、この機能をよく使っているようですが、上位プランならもっと効率的にできますよ」といった、顧客の利用状況に基づいた提案が可能になります。

そして、顧客の利用データが継続的に蓄積されることも大きなメリットです。どの機能がよく使われているか、どんな顧客が解約しやすいか、どのタイミングでアップセルが成功しやすいかなど、貴重なインサイトが得られます。このデータを活用することで、サービスの改善速度が飛躍的に向上します。

LTV(顧客生涯価値)という革命的な考え方

サブスクリプションビジネスを理解する上で、最も重要な概念が

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)

です。

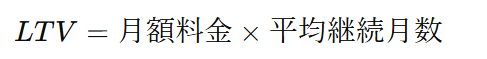

これは「一人の顧客が、サービスを使い始めてから解約するまでの間に、企業にもたらす総収益」を意味します。

LTVの計算方法は、単純な方法と正確な方法があります。単純な計算では、月額料金に平均継続月数を掛けます。例えば、月額5,000円のサービスで平均24ヶ月継続する場合、LTVは12万円になります。

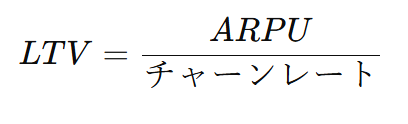

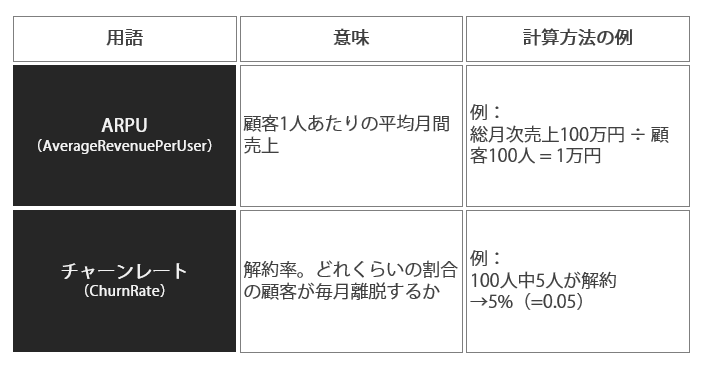

より正確なLTVの計算では、ARPU(顧客一人あたりの平均月間収益、「アープ」と発音されることが多いです)をチャーンレート(月間解約率)で割ります。

ARPUが5,000円、月間チャーンレートが5%の場合、LTVは10万円になります。この計算方法の方が、実際のビジネスの動きをより正確に反映します。

このLTVという考え方が革命的なのは、「今すぐの売上」ではなく「将来にわたる価値」で顧客を評価する点です。

例えば、最初の1ヶ月は広告費の回収で赤字でも、2年間継続してくれれば大きな利益になる——こうした長期的視点でビジネスを設計できるようになったんです。

従来の小売業では、商品を仕入れて、それに利益を乗せて販売し、その差額が利益でした。非常にシンプルで分かりやすいビジネスモデルです。しかし、サブスクリプションビジネスでは、顧客獲得に10万円かけても、その顧客が3年間継続してくれれば30万円の収益になるかもしれない。この「時間軸を含んだ収益性」の考え方が、ビジネスの可能性を大きく広げたんです。

ユニットエコノミクス:ビジネスの健全性を測る物差し

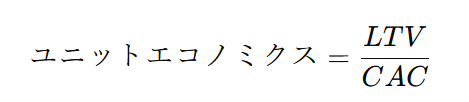

ユニットエコノミクスとは、「顧客一人あたりの採算性」を表す指標です。

簡単に言えば、一人の顧客を獲得するのにかかったコストと、その顧客から得られる収益のバランスのことです。これはサブスクリプションビジネスの健全性を測る最も重要な物差しと言えるでしょう。

ユニットエコノミクスは、

LTVをCAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト)で割って計算します。

ここで重要なのが、

LTV > 3 × CAC

という黄金律です。つまり、顧客獲得コストの3倍以上の価値を生み出すべき、ということです。

では、実際のビジネス例でみてみましょう。

LTV=20万円のSaaS例

ここでは、

月額1万円のSaaSサービスで、平均継続期間が20か月(LTV=20万円)のケースを考えます。

ケース1:CAC(顧客獲得コスト)=20万円(比率1.0)

1人の顧客を獲得するのに20万円かかり、その顧客から得られる売上も20万円。

つまり利益はゼロ。

この状態では顧客を獲得しても儲からず、ボランティア経営です。

広告を出しても出した分だけ消えるので、ビジネスとしては持続しません。

ケース2:CAC(顧客獲得コスト)=10万円(比率2.0)

1人の顧客を獲得するコストが10万円で、LTVが20万円。

一見すると「利益が10万円出てる!」と思えますが、

実際にはここから以下の運営コストを差し引く必要があります。

- サーバー代やクラウド費用

- カスタマーサポートの人件費

- オフィス・ツール利用料

- 開発・営業・管理コスト

これらを差し引くと、ほとんど利益が残らないことが多いです。

ビジネスとしては「ギリ黒字」、成長投資に回す余力はありません。

ケース3:CAC=6〜7万円(比率約3.0)

LTVが20万円、CACが6万円の場合、

LTV / CAC = 3.33 となり、これが理想的な状態(黄金律)です。

- 1顧客あたり約14万円の粗利益が残る

- その利益を新機能開発・人材採用・マーケ強化などの成長投資に回せる

この「LTVがCACの3倍以上」という構造が、

SaaSがスケーラブルに成長できるラインになります。

| 指標 | 値 | 備考 |

| 月額料金 | 10,000円 | SaaSプランの月額料金 |

| 平均継続月数 | 20ヶ月 | 解約率5%相当 |

| LTV | 10,000 × 20 = 200,000円 | 顧客生涯価値 |

| CAC | 60,000円 | 広告・営業・マーケ費用など |

| ユニットエコノミクス | 200,000 ÷ 60,000 = 3.33 | OK!(3を超えている) |

実際のビジネスでは、このLTV/CAC比率は常に変動します。新しいマーケティングチャネルを試せばCACが上がるかもしれません。プロダクトを改善すればLTVが上がるかもしれません。重要なのは、この比率を常にモニタリングし、3倍以上を維持することです。

第2章:顧客獲得の2つの道——広告とオーガニック(自然流入)

顧客獲得チャネルの全体像を理解する

サブスクリプションビジネスにおいて、顧客をどうやって獲得するかは生命線です。どんなに素晴らしいサービスでも、顧客に知ってもらえなければ意味がありません。

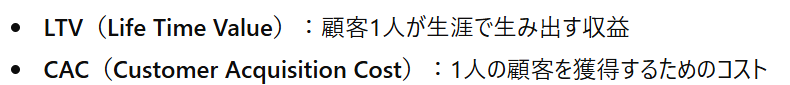

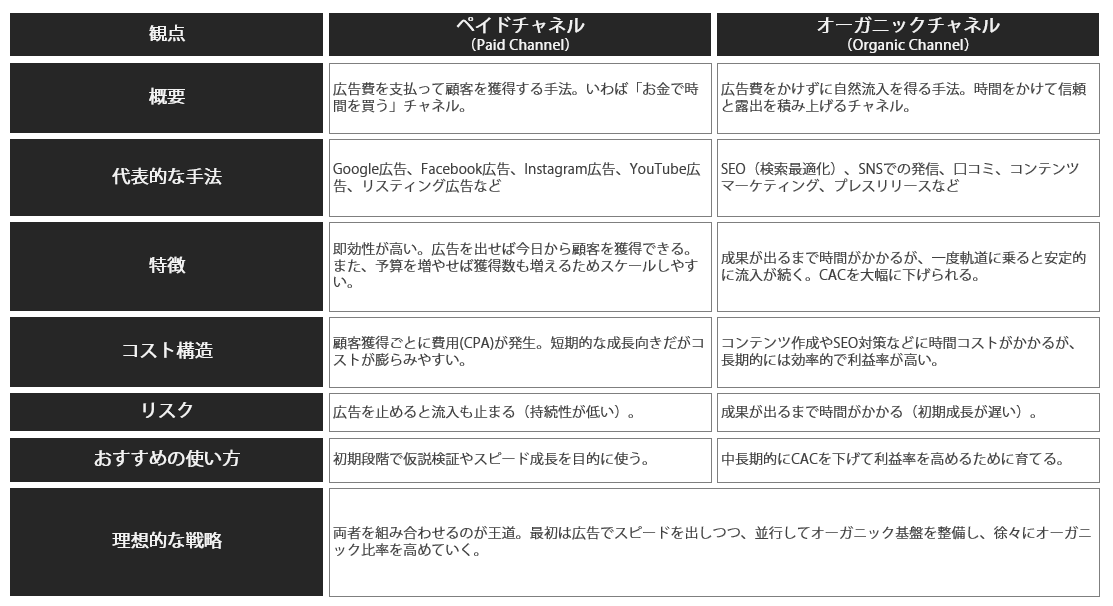

顧客獲得方法は大きく分けて、ペイド(有料)チャネルとオーガニック(無料)チャネルの2つに分類されます。

ペイドチャネル、つまり広告は、お金を払って顧客を獲得する方法です。Google広告、Facebook広告、Instagram広告、YouTube広告などが代表的です。即効性があり、今日広告を出せば今日から顧客が獲得できます。また、予算を増やせば獲得数も増やせるため、スケール(規模拡大)しやすいという特徴があります。

一方、オーガニックチャネル、つまり自然流入は、お金をかけずに顧客を獲得する方法です。SEO(検索エンジン最適化)、口コミ、SNSでの情報発信、コンテンツマーケティングなどが含まれます。時間はかかりますが、一度軌道に乗ると安定的に顧客を獲得でき、CACを大幅に下げることができます。

多くの成功しているサブスクリプションビジネスは、この両方をうまく組み合わせています。初期は広告で素早く顧客を獲得しながら仮説検証を行い、同時にオーガニックチャネルの基盤を作る。そして徐々にオーガニックの比率を高めていく——これが王道の戦略です。

ちなみに、上記チャート内にシレっと「CPA」なるものがありますが、これはGoogle広告で1人の顧客を獲得するのに5000円かかった、みたいなときにCPA=5000円といいます。

つまりCPAとは「Google広告」という全体の顧客獲得活動のうちの部分的なところにかかった費用のことを示しています。それに対してCACは顧客1人を獲得するためにかかったすべてのコストの平均をあらわします。ということで、似ているようで、視座・視点がちがいます。

ペイドチャネル(広告)の詳細な仕組みと活用法

リスティング広告(検索連動型広告)は、最も効果的な広告手法の一つです。Googleで「会計ソフト」と検索したときに、検索結果の上部に表示される広告がこれにあたります。なぜ効果的かというと、「会計ソフト」と検索している人は、まさに会計ソフトを探している、購買意欲の高い見込み客だからです。

リスティング広告の料金体系は、クリック課金制(CPC:Cost Per Click)です。広告が表示されるだけでは料金はかからず、クリックされたときだけ料金が発生します。人気のキーワードほどクリック単価が高くなり、「クレジットカード」や「転職」といったキーワードでは、1クリック数千円することもあります。

例えば、広告費として月100万円を使い、平均クリック単価が200円だった場合、5,000回のクリックが得られます。そのうち2%が登録してくれれば、100人の新規顧客を獲得できます。つまり、顧客の獲得コストは1万円になりますね。この数字が良いか悪いかは、LTVと比較して判断する必要があります。

ディスプレイ広告(バナー広告)は、ウェブサイトを見ているときに表示される画像広告です。ニュースサイトやブログを読んでいるときに、記事の横や下に表示される広告を見たことがあるでしょう。これがディスプレイ広告です。

ディスプレイ広告の特徴は、リターゲティング(リマーケティング)ができることです。一度あなたのサービスサイトを訪れたけれど登録しなかった人に対して、他のサイトを見ているときに再度広告を表示できます。「あ、そういえばあのサービス気になってたんだ」と思い出してもらえる効果があります。統計によると、初回訪問で購入・登録する人は2-3%程度ですが、リターゲティングによって、さらに2-3%の人を獲得できることが多いです。

SNS広告は、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LinkedInなどのSNSプラットフォーム上で配信する広告です。最大の特徴は、詳細なターゲティングができることです。年齢、性別、居住地域はもちろん、興味関心、行動履歴、さらには「最近結婚した人」「最近引っ越した人」といった人生のイベントでもターゲティングできます。

例えば、家計簿アプリの広告を出す場合、「25-35歳」「女性」「既婚」「子供あり」「節約に興味がある」といった条件でターゲティングすれば、まさにサービスを必要としている人にピンポイントで広告を届けられます。これにより、無駄な広告費を削減し、CACを下げることができます。

アフィリエイト広告は、成果報酬型の広告です。実際に成約(登録や購入)があった場合のみ、アフィリエイター(広告を掲載する人)に報酬を支払います。リスクが低いように見えますが、成果報酬は一般的に高額で、1件あたり数千円から数万円になることもあります。また、質の低いアフィリエイターが誇大広告を出してブランドイメージを損なうリスクもあるため、慎重な運用が必要です。

オーガニックチャネル(自然流入)の構築方法と長期戦略

オーガニックチャネル構築のための手法もみていきましょう!

SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)は、現在ではあまりにも有名なキーワードの1つですが、Googleなどの検索結果で上位に表示されるよう、ウェブサイトを最適化することです。

「プロジェクト管理ツール おすすめ」と検索したとき、広告ではない通常の検索結果の1位に表示されれば、毎月数千人から数万人の見込み客が無料でサイトを訪れてくれます。

SEOの素晴らしさは、一度上位表示されると、継続的に効果が続くことです。広告は止めれば効果もすぐになくなりますが、SEOは資産として積み上がっていきます。ただし、効果が出るまでに通常3ヶ月から6ヶ月、競争の激しいキーワードでは1年以上かかることもあります。

SEOで成功するためには、まずキーワード選定が重要です。どんな言葉で検索されているか、その検索ボリュームはどのくらいか、競合はどのくらい強いかを調査します。そして、そのキーワードで検索する人が求めている情報を、競合よりも詳しく、分かりやすく提供する必要があります。

例えば、「プロジェクト管理 方法」というキーワードで上位表示を狙う場合、単にプロジェクト管理の方法を羅列するだけでは不十分です。実際のケーススタディ、よくある失敗と対策、業界別のベストプラクティス、便利なテンプレートのダウンロードなど、検索者が本当に求めている情報を網羅的に提供する必要があります。

コンテンツマーケティングは、ブログ記事、動画、ポッドキャスト、ホワイトペーパー、ウェビナーなど、有益なコンテンツを提供して顧客を獲得する方法です。コンテンツマーケティングの利点は、顧客との信頼関係を構築できることです。いきなり「うちのサービスを使ってください」と言うのではなく、まず価値ある情報を無料で提供する。それを読んだ人が「この会社は信頼できる」「専門性が高い」と感じ、サービスも試してみようと思う——これが理想的な流れです。

ただし、コンテンツマーケティングには継続性が求められます。月に1本記事を書いて終わりではなく、週に2-3本、質の高いコンテンツを継続的に発信する必要があります。また、コンテンツを作るだけでなく、それを適切な人に届けるための配信戦略も重要です。SEO、SNS、メールマーケティング、他メディアへの寄稿など、様々なチャネルを活用してコンテンツを拡散します。

ソーシャルメディアマーケティングは、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTokなどで情報発信し、フォロワーを顧客に転換する方法です。B2BならLinkedIn、若年層向けならTikTok、ビジュアル重視ならInstagramというように、ターゲットに合わせてプラットフォームを選ぶことが重要です。

SNSマーケティングで重要なのは、売り込みばかりしないことです。有益な情報提供が8割、自社サービスの紹介が2割くらいのバランスが理想的です。また、フォロワーとの対話を大切にし、コメントには丁寧に返信し、質問には真摯に答える。こうした地道な活動が、ブランドへの信頼と愛着を生み出します。

紹介・口コミ(リファラル)は、既存顧客が新規顧客を連れてくる、最も効率的な獲得方法です。紹介経由の顧客は、CACが極めて低く(紹介インセンティブのみ)、成約率が高く(信頼する人からの推薦なので)、LTVも高い(満足度が高い顧客が紹介するので)という三拍子揃った優良顧客です。

紹介を促進するためには、まず素晴らしい顧客体験を提供することが大前提です。その上で、紹介プログラムを用意します。例えば、Dropboxは「友達を招待すると、あなたも友達も追加容量がもらえる」という仕組みで、爆発的な成長を実現しました。

チャネル別の投資配分とポートフォリオ戦略

サブスクリプションビジネスの成長段階によって、最適なチャネル配分は変わります。初期フェーズ(月間売上0から100万円)では、素早く仮説検証するため広告を中心に使います。広告なら、今日始めて明日には結果が分かります。どんなメッセージが響くか、どんなターゲットが反応するか、CVRはどのくらいかなど、重要な学びを短期間で得られます。同時に、SEOやコンテンツマーケティングの基盤作りも始めます。

成長フェーズ(月間売上100万円から1000万円)では、広告で安定的に顧客を獲得しながら、オーガニックチャネルを本格的に育てます。この段階では、チャネルの多様化も重要です。Google広告だけに依存していると、競合の参入やクリック単価の上昇で、急にCACが悪化するリスクがあります。

成熟フェーズ(月間売上1000万円以上)では、オーガニックチャネルが主力になることを目指します。この段階でも広告は使いますが、新しいマーケティング施策のテストや、繁忙期の需要取り込みなど、戦略的な用途に限定します。

以下の表は、各チャネルの特性とCAC、LTVの関係を示したものえす

| チャネル | 初期投資 | 継続コスト | CAC | LTV | LTV/CAC比 | 即効性 | スケール性 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Google広告 | 低 | 高 | 20,000円 | 60,000円 | 3.0 | 高 | 高 |

| Facebook広告 | 低 | 高 | 25,000円 | 55,000円 | 2.2 | 高 | 高 |

| SEO | 高 | 中 | 2,500円 | 65,000円 | 26.0 | 低 | 中 |

| コンテンツ | 中 | 高 | 5,000円 | 70,000円 | 14.0 | 低 | 中 |

| 紹介プログラム | 低 | 低 | 3,000円 | 80,000円 | 26.7 | 中 | 低 |

| SNS | 低 | 中 | 8,000円 | 60,000円 | 7.5 | 低 | 中 |

注意

この表はあくまで「理想モデル」です。ここで示したチャネル別のCACやLTV、そしてLTV/CAC比は、わかりやすく全体像をつかむための“良い条件”を前提としたモデルケースです。実際のビジネスにおいては、同じチャネルであっても結果は大きく異なります。顧客の属性や利用期間が違えばLTVは変動しますし、広告運用の精度や営業の仕組み次第で獲得コスト(CAC)もまったく違う数字になります。さらに、業種や地域、売上規模などによってもコスト構造や反応率は大きく変化します。

この表から分かるように、SEOと紹介プログラムのLTV/CAC比が圧倒的に高いです。次がコンテンツマーケティングといったところでしょうか。しかし、これらは即効性が低く、スケールしにくいという欠点があります。

一方、広告は即効性とスケール性に優れますが、コストが高い。だからこそ、複数のチャネルを組み合わせることが重要です。

まとめ

今回は、サブスクリプションビジネスの基礎となる概念と仕組みを解説しました。Salesforceのマーク・ベニオフが起こしたSaaS革命から始まり、LTV(顧客生涯価値)という「将来にわたる価値」でビジネスを設計する革命的な考え方、そしてユニットエコノミクスにおける「LTVがCACの3倍以上」という黄金律まで、サブスクリプションビジネスの本質的な構造を理解していただけたかと思います。

また、顧客獲得の2つの道として、即効性とスケール性に優れる広告(ペイドチャネル)と、時間はかかるが圧倒的に効率的なSEOや紹介プログラム(オーガニックチャネル)の特性と使い分けについても詳しく見てきました。成長段階に応じて、これらのチャネルを戦略的に組み合わせることが、持続可能な成長の鍵となります。

次回予告

次回の第2回では、いよいよサブスクリプションビジネスの成長と健全性を測る重要指標を徹底的に解説します。MRRやARRといった基本的な成長指標から、ビジネスの生死を分けるチャーン率、そして優秀な企業が実現する「ネガティブチャーン」の秘密まで、数字の裏側にある本質的な意味を掘り下げていきます。

さらに、最初の30日間で勝負が決まるオンボーディングの科学、顧客が「これは本当に役立つ!」と感じる魔法の瞬間(アクティベーション)の作り方、そして従来の受け身のサポートから攻めのカスタマーサクセスへのパラダイムシフトまで、顧客を成功に導く具体的な方法論をお伝えします。これらの指標と手法を理解することで、なぜ多くの企業が「顧客は増えているのに赤字が膨らむ」という罠に陥るのか、そしてどうすればその罠から抜け出せるのかが見えてくるはずです。

ご案内

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私たちQualitegは、AI技術を用いた事業変革や新規事業(サブスクリプションビジネス、SaaS含む)の企画方法に関する研修およびコンサルティング(外資ファーム出身の戦略コンサルタント在籍)を提供しております。

もしご興味をお持ちいただけた場合、また具体的なご要望がございましたら、どうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。

また、新規事業創出のステップを体得したいという方にご好評のワークショップも実施しております。それぞれの担当者の方が役員目線で事業を考えるという点にフォーカスしたトレーニング内容となっており、企画担当者の方だけではなく、カウンターパートのエンジニア、デザイナー、マーケターの方にもご受講いただけるコンテンツとなっておりますので、ご興味ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

それでは、また次回お会いしましょう!