【極めればこのテンソル操作 】NumPy配列の縦マージ方法:5つのアプローチ

こんにちは!

今日は、NumPyにおける配列の縦マージについてご説明いたします!

ご存じの通りNumPyは、Pythonで科学的計算を行うための強力なライブラリです。

複数のNumPy配列を縦にマージして大きな配列を作成する方法について、5つの異なるアプローチを詳しく見ていきましょう。

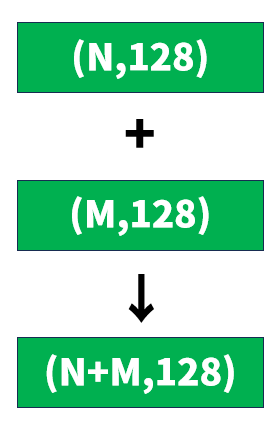

具体的には、(N,128)と(M,128)の形状を持つ複数のNumPy配列が格納されたPythonのリストから、(N+M,128)の形状を持つ単一のNumPy配列を作成する方法を説明します。

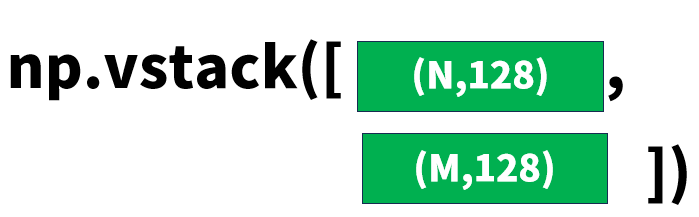

1. np.vstack() を使用する方法

np.vstack() 関数は、垂直方向(行方向)に配列をスタックするための関数です。

import numpy as np

list_of_arrays = [

np.random.rand(3, 128),

np.random.rand(2, 128)

]

merged_array = np.vstack(list_of_arrays)

print(merged_array.shape) # (5, 128)

特徴

- v(vertical縦に)にstack(積む)ということでメソッド名がとてもシンプルで直感的ですね。

使用場面

- 複数の2次元配列を縦に結合する一般的なケース

- メモリ効率と速度が重要な場合

2. np.concatenate() を使用する方法

np.concatenate() 関数も配列同士のマージでよく登場します。vstackよりももっと汎用性が高く指定した軸(axis)に沿って配列を結合します。

この関数の重要なパラメータの1つが axis です。

ただ、「軸ってなにさ?」と最初は戸惑うかもしれません、ので、少し軸についてもこまかくみていきましょう。

import numpy as np

list_of_arrays = [

np.random.rand(3, 128),

np.random.rand(2, 128)

]

merged_array = np.concatenate(list_of_arrays, axis=0)

print(merged_array.shape) # (5, 128)

axis=0 の詳細な説明

NumPyにおいて、axisは配列の次元を指定するパラメータです。

たとえば2次元配列の場合は

axis=0は最初の次元(行)に沿って操作を行います。axis=1は2番目の次元(列)に沿って操作を行います。

たとえばaxis=0 を指定すると、以下のような動作になります:

- 配列を「縦方向」に結合します。

- 最初の次元(行数)が増加します。

- 2番目の次元(列数)は変わりません。

視覚的に表すと次のようになります:

Array1 (3x128): [ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

Array2 (2x128): [ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

Merged (5x128): [ ][ ][ ] (Array1)

[ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

[ ][ ][ ] (Array2)

[ ][ ][ ]

axis=1 との比較

対照的に、axis=1 を使用すると

- 配列を「横方向」に結合します。

- 最初の次元(行数)は変わりません。

- 2番目の次元(列数)が増加します。

# 注意:この例では、入力配列の形状を変更しています

array1 = np.random.rand(3, 64)

array2 = np.random.rand(3, 64)

merged_horizontal = np.concatenate([array1, array2], axis=1)

print(merged_horizontal.shape) # (3, 128)

視覚的には:

Array1 (3x64): [ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

Array2 (3x64): [ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

[ ][ ][ ]

Merged (3x128): [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

使用上の注意点

axis=0を使用する場合、結合する配列の列数(2番目の次元)が同じである必要があります。axisを指定しない場合、デフォルトでaxis=0が使用されます。- 3次元以上の配列の場合、

axisの値とその効果はより複雑になります。

特徴

- 柔軟性が高い(軸を指定可能)のが特徴ですね。axisの指定により3次元以上まで拡張できます。

使用場面

- 結合する軸を動的に変更したい場合

- 複数の次元で結合操作を行う必要がある場合

- データの構造や処理の要件に応じて柔軟に対応したい場合

(おまけ) 3. リスト内包表記と np.row_stack() を使用する方法

np.row_stack() は np.vstack() のエイリアスですが、リスト内包表記と組み合わせることで、より表現力の高いコードを書くことができます。

import numpy as np

list_of_arrays = [

np.random.rand(3, 128),

np.random.rand(2, 128)

]

merged_array = np.row_stack([arr for arr in list_of_arrays])

print(merged_array.shape) # (5, 128)

特徴

- Pythonic な書き方をめざしたい人向け。

使用場面

- 結合前に配列に対して操作を行いたい場合。

(おまけ) 4. np.r_ を使用する方法

np.r_ は、配列を行方向に結合するための簡潔な構文を提供します。

import numpy as np

list_of_arrays = [

np.random.rand(3, 128),

np.random.rand(2, 128)

]

merged_array = np.r_[tuple(list_of_arrays)]

print(merged_array.shape) # (5, 128)

特徴

- 非常に簡潔な構文ですが、可読性の点でわざわざこの書き方をしなくてもよいきもします。

使用場面

- どうしてもこの書き方がかっこいいとおもうとき。

(おまけ) 5. ループを使用して手動で結合する方法

この方法は、結合プロセスを完全に制御したい場合に有用です。

import numpy as np

list_of_arrays = [

np.random.rand(3, 128),

np.random.rand(2, 128)

]

total_rows = sum(arr.shape[0] for arr in list_of_arrays)

merged_array = np.zeros((total_rows, 128))

current_row = 0

for arr in list_of_arrays:

n_rows = arr.shape[0]

merged_array[current_row:current_row+n_rows] = arr

current_row += n_rows

print(merged_array.shape) # (5, 128)

まとめ

おまけも含めて5つご紹介いたしましたが、一般的には、np.vstack() や np.concatenate() が最も効率的かつ頻出かとおもいます。

それでは、また次回お会いしましょう!