[自作日記11] マザーボードとケースの配線をする

![[自作日記11] マザーボードとケースの配線をする](/content/images/size/w1200/2024/04/gpu_machine_jisaku_11.png)

今回は、マザーボードをケースに装着し各種配線を行っていきます!

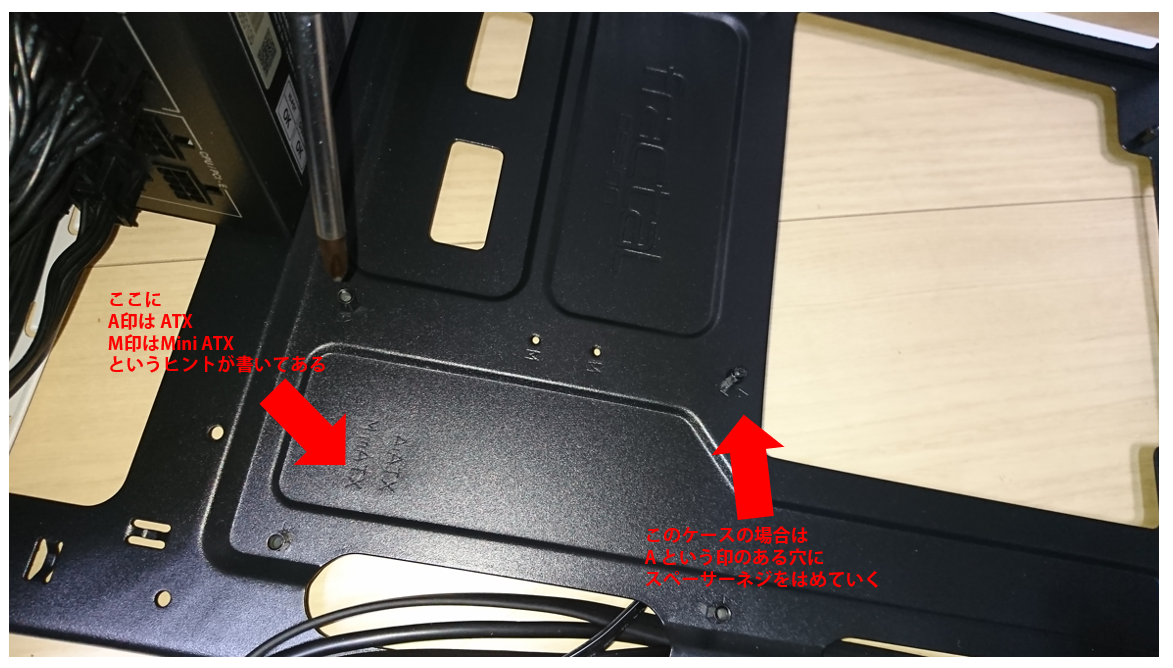

1. スペーサーネジをはめる

ケースにはスペーサーネジというものが付属しています。これをケースにハメていきます。スペーサーはマザーボードを ”浮かせた” 状態で固定するためのものです。

このスペーサーをケースにあいたネジ穴にはめていきます。ケースにはネジ穴があらかじめあいており、ネジ穴にはヒントが書いてあります。

今回のケースには ATX と Mini ATX のフォームファクタのマザーボードに対応しており、ネジ穴は、どのフォームファクタ向けのネジ穴なのかがヒントとして書いてあります。

フォームファクタとは

PCケースのサイズや形状の規格を指し、主にマザーボードとの互換性に基づいて定義されます。主なフォームファクタには以下のようなものがあります:

- ATX:

- 標準ATXは、最も一般的なフォームファクタで、多くの拡張スロットと豊富な接続ポートを備えています。サイズはおおよそ30.5cm x 24.4cmです。

- Micro-ATX(マイクロATX)は、標準ATXよりも小さく、サイズは約24.4cm x 24.4cm。拡張スロットが少ないが、よりコンパクトなPCを構築する際に選ばれます。

- Mini-ATXはさらに小さいフォームファクタで、非常に限られたスペースに適しています。

- Mini-ITX:

- サイズは約17cm x 17cmで、非常に小型のPCケースに収まる設計です。省スペースのPCやメディアセンター、小型サーバーなどに適しています。

- E-ATX(拡張ATX):

- 標準ATXよりも大きく、主に高性能なワークステーションやゲーム用PCに使われることが多いです。サイズが大きいため、より多くの拡張カードやその他のコンポーネントを収容することができます。

今回のPCケースは ATX フォームファクタですが、 それより小さなMini ATX のマザーボードもつけられるというわけです。

そのため、ATX 用のネジ穴と、Mini ATX 用のネジ穴が開いています。

今回のマザーボードは ATX 用なので、 ATX 用のネジ穴にスペーサネジを取り付けます。

ちなみに、万が一スペーサネジをとりつけずに、マザーボードをPCケースに直置きしまうと、漏電して、大変なことになりますので、絶対にスペーサネジをわすれないようにしましょう。

2.マザーボードをケース内に置く

スペーサを付けたら、マザーボードをケース内にそっと配置します

マザーボード上にあるネジ穴といましがたとりつけたスペーサーが同じ位置にくるように調整しておきます

付属のネジをつかってマザーボードを固定します

この付属ネジはころがって紛失しやすいので、きをつけましょう。

ちなみに、当社にはPC組立修理部屋があり、無くしやすいパーツ類は常に予備を在庫しています。ネジ類はそんなに比較的安価に手に入るので、予備は手元においておくと便利かもしれません。

3.マザーボードとケースの結線

マザーボードと結線されるのは周辺パーツだけではありません。

PCケースには、フロントパネルに電源スイッチ、USB端子、オーディオ端子などが設置されており、それらとマザーボードを結線する必要があります。

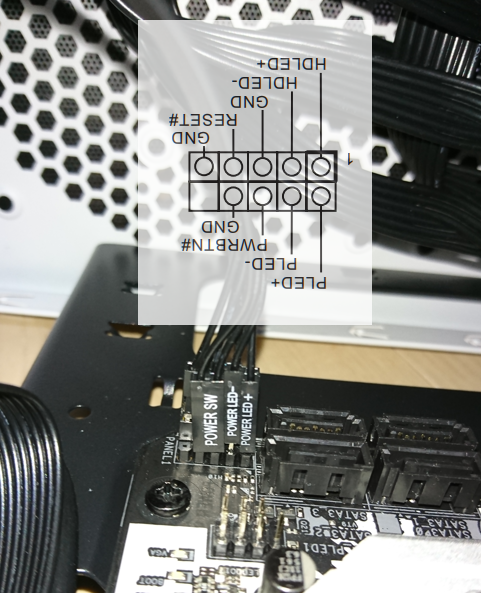

3-1 電源ボタン、リセットボタンなどを結線

ケース側から伸びたケースフロントパネルの電源ボタン一式ケーブルをマザーボードに接続します。

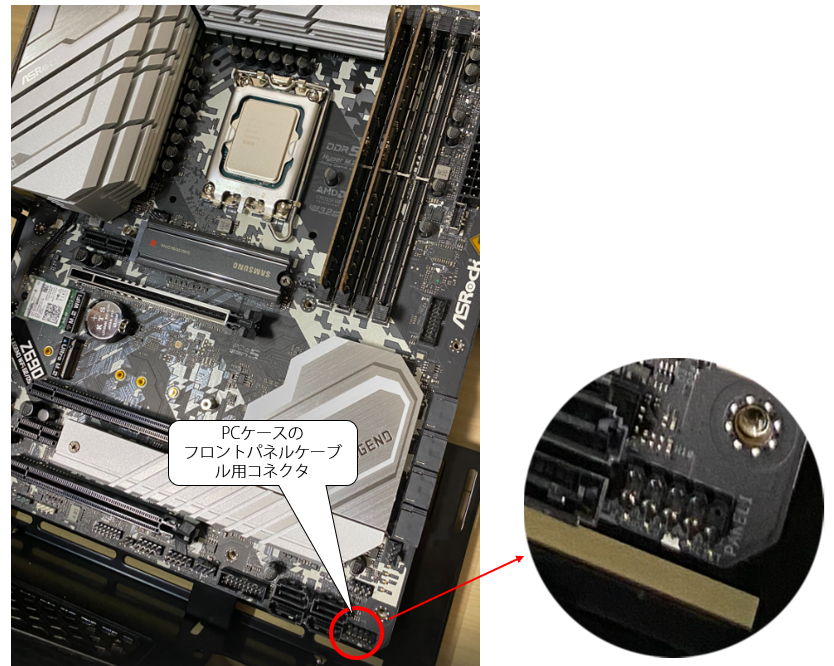

マザーボードのこのあたりが、フロントパネルの電源ボタン一式ケーブルを接続するジャンパーピンのありかです。

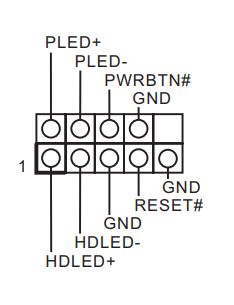

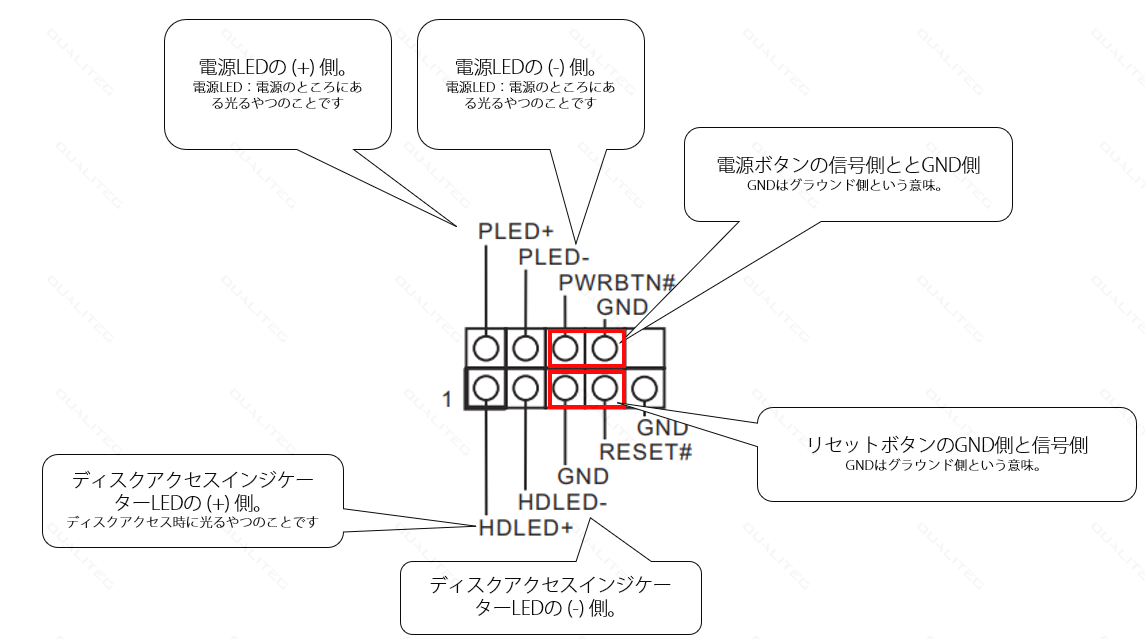

マニュアルをみてピンレイアウトを確認します。

このピン配置だけみても、ピンとこないかもしれませんので、以下補足してみました

これを参考にして、PCケースの電源系ケーブルをマザーボードに挿していきましょう。少し細かい作業となります。

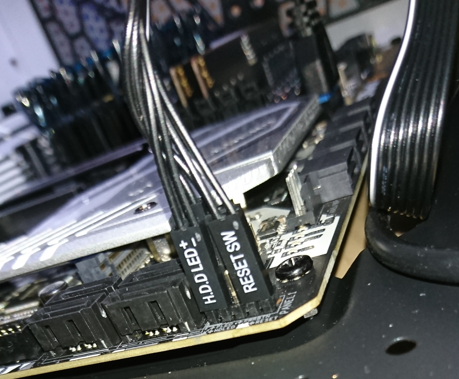

こんな感じで、マザーボード側にある電源用ジャンパーピンにPCケースからのびたフロントパネル電源コネクタを接続します。

さっきのピンレイアウトをちょうど逆からみたような形です。

反対側もこのように装着しました

3-2 USB3ケーブルの接続

次に、PCケース側からのびたUSB3ケーブルをマザーボードに接続します

3-3 USB2 ケーブルの接続

同様に、ケース側からのびた USB2ケーブルをマザーボードに接続します

3-4 SATAケーブルを挿す

5インチベイに入れたSATAリムーバルケースから伸びたSATAケーブルを、マザーボードのSATAコネクタに挿します。ここでは SATA A というコネクタに挿しました。たいていは、マザーボード上に表記されていて便利です。

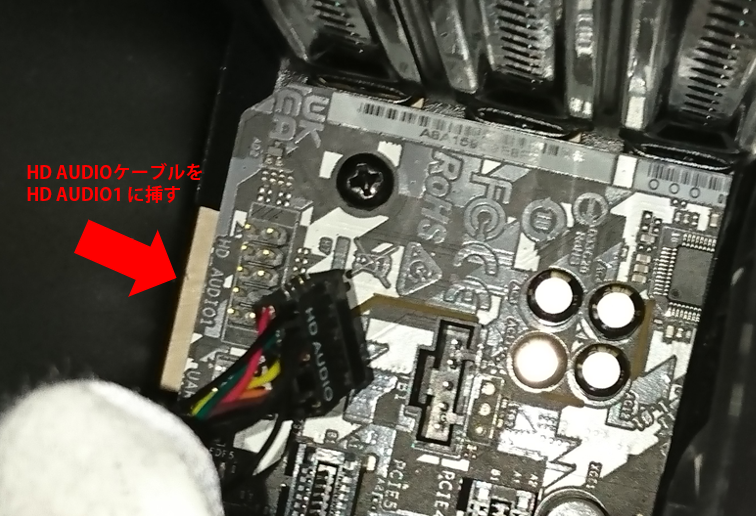

3-5 オーディオケーブルを挿す

ケース背面からのびているオーディオケーブルをひっぱりだし

マザーボードのHD AUDIO1 に挿します。

オーディオケーブルまで接続できたので、PCケースのフロントパネル用のケーブルはこれでぜんぶ結線できました!

次回はグラフィックボードを設置します!

navigation